Etwas vom Einprägsamsten, aber gleichzeitig etwas, was kaum nacherzählt werden kann, sind die Gespräche mit den Einheimischen, die in den seltensten Fällen ein einigermassen gutes und verständliches Englisch sprechen.

Die Unterhaltung mit der Inhaberin eines Restaurants in Chiang Khong namens Jam („Jams Restaurant“, ungefähr so schräg wie „Alice’s Restaurant“ von Arlo Guthrie) sind ein leuchtendes Beispiel für die wunderbare Vertracktheit der Sprache und die Schwierigkeiten menschlicher Kommunikation und wie es trotzdem gelingt, gegenseitiges Verständnis zu schaffen.

Jam’s Restaurant

Jam ist eine rundliche, unendlich liebenswürdige Frau mit einem ewigen Lächeln im Gesicht. Wir verstehen uns auf Anhieb. Während ich auf den Bus nach Chiang Mai warte, spüre ich etwas Hunger, denn das Frühstück im Hotel war alles andere als geniessbar.

Jam will mir Fried Rice („Fried Ri“, bedeutet Rice, die Asiaten können das s am Ende nicht aussprechen) aufschwatzen, aber das ist definitiv nicht mein Cup of Tea am Morgen. Wir einigen uns schliesslich auf einen Banana Pancake, der von Jam mit Würde und Stolz serviert wird.

Im Hintergrund werkelt ein junger Mann in der Küche. Alle paar Augenblicke wirft ihm Jam ein paar Worte in hartem Befehlston zu, die dieser mit einem apathischen Schulterzucken beantwortet. Er stammt aus Laos, Jam ist aber offensichtlich nicht besonders begeistert von ihm („very slow“).

Ebenso wenig hält sie vom Manager meines Hotels, der gemäss Jam früher bei der Polizei war, aber auch dort nicht zu gebrauchen war („he no good“). Ich muss ihr zustimmen, denn gestern Abend, nach meinem Speedboat Abenteuer, versprach er, mich im Dorf nach dem Abendessen abzuholen, was er aber vergass und ich auf die gütige Hilfe zweier junger Damen angewiesen war, die mich spätabends ins Hotel zurück brachten.

Aber wir unterhalten uns prächtig, unser Lachen lässt sogar die Leute auf der Strasse einhalten und uns einen fragenden Blick zuwerfen.

Der Bus allerdings ist längst überfällig, was mich aber nicht stört, die wunderbaren Gespräche mit Jam machen das Warten nicht nur erträglich, sondern zu einem echten Erlebnis.

Aber irgendwann taucht dann doch der Bus auf, und wir verabschieden uns mit ganz viel Wehmut …

Wie schnell sich doch zwei wildfremde Menschen verstehen lernen.

Zurück in Chiang Mai

Die Busfahrt nach Chiang Mai ist nachdenklich, beinahe wehmütig, denn eines ist schmerzlich klar: meine unvergleichliche Reise nähert sich ihrem Ende. Der Bus hält an den üblichen Orten, die mir langsam bekannt vorkommen, man steigt aus, verköstigt sich mit mehr oder weniger Lust und Hunger, dann geht es weiter, der brummende Motor als begleitendes Orchester.

Es ist erst Nachmittag, als wir Chiang Mai erreichen, ich suche mein Hotel, lasse mein Gepäck im für einmal riesigen Zimmer und mache mich auf den Weg in die Altstadt, wo mich eine alte Freundin erwartet. Vorbei an Tempeln, die mir neu sind, und an solchen, die ich in der Zwischenzeit kenne, gehe ich langsamen Schrittes durch die engen Gassen, der Lärm der breiten Strassen hinter mir lassend.

Und während ich so dahinschreite, formieren sich in meinem Kopf die letzten Wochen zu einer unentwirrbaren Reihe von Erlebnissen und Erkenntnissen, und ich bin mir bewusst, dass sie widerstandslos in der Dunkelheit des Vergessens verschwinden werden. So wie so vieles andere.

Einiges wird bleiben – die Zugfahrt nach Norden, der Ghostrider-Ritt in der Nacht, der Trek zum Inle See, das Ballonfestival in Taunggyi. Anderes wird, so funktioniert unser Gehirn, unser Gedächnis, wie der Regen auf der Windschutzscheibe weggewischt werden, um Platz für Neues zu schaffen.

Glück gehabt

Die drei jungen Herren, allesamt um die zwanzig, krachen samt ihrem Motorrad nur Millimeter entfernt an uns vorbei und prallen mit dreifachem Aufschrei auf dem harten Asphalt auf.

Manchmal entscheiden eben nur ein paar lausige Millimeter über die Fortsetzung des Spaziergangs oder einen längeren Aufenthalt im Spital. Die drei Burschen (der eine stöhnt zwar entsetzlich und bleibt am Boden liegen, aber wir vergewissern uns, dass nicht allzu viel passiert ist) haben mit viel Glück Schlimmeres vermieden. Ob verdient oder nicht, sei dahingestellt.

Wir stehen eben im Begriff, einen Fussgängerstreifen bei Grün zu überqueren. Die drei Verunfallten, Idioten wie viele und überall in diesem Alter, waren wohl zu schnell unterwegs.

Reisevirus

Wir haben also wieder mal Glück gehabt, wie schon oft in unserem Leben.

Wenn es um Glück geht, um überstandene Risiken und Gefahren, tauchen zwangsläufig Erinnerungen auf, vor allem an unsere gemeinsame Reisevergangenheit, vielleicht an den Anfang aller Reisen, den Urknall.

Damals, als der Geist war aus der Flasche entkam, die Krankheit, die man Reisefieber nennt und durch einen Virus ausgelöst wird, den man nie wieder los wird.

Der Hippie-Trail

Es geht um jene unvergessliche Reise nach Indien und Nepal.

Entlang des legendären Hippie-Trails.

Durch den Balkan, Griechenland, Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal.

Unvergesslich die unzähligen Pannen mit unserem alten, abgewrackten VW-Bus.

Die schon damals nicht ungefährliche Durchquerung der afghanischen Wüste.

Der nervtötende Strassenverkehr in Indien.

Die Überquerung gefährlicher Pässe in Nepal.

Das Staunen vor dem Taj Mahal.

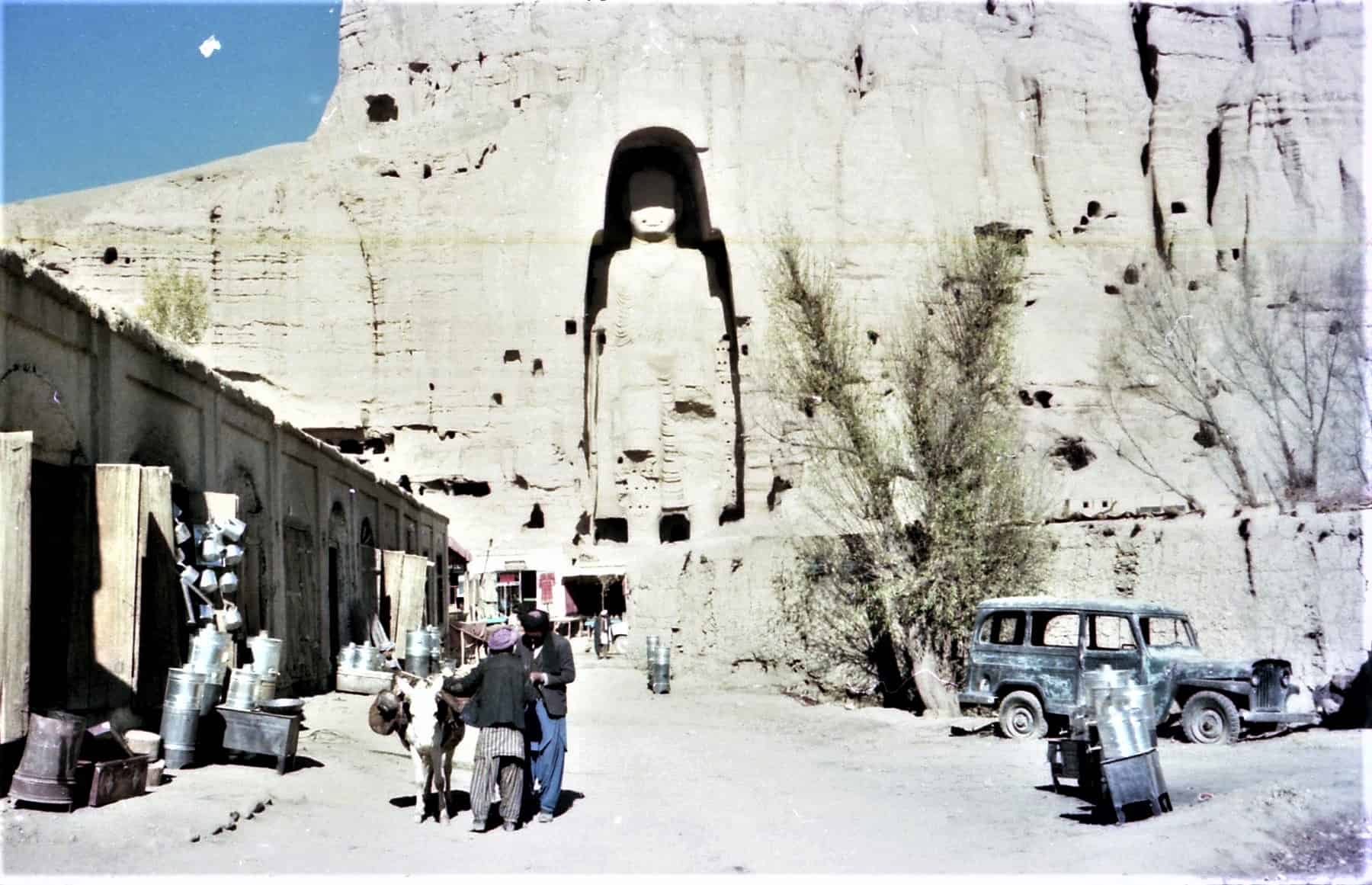

Oder vor den riesigen Buddhastatuen in Bamiyan.

Und, und, und …

Das alles ist irgendwo noch da, vergraben im Langzeitgedächtnis, aber wenn der richtige Trigger gedrückt wird, startet der Film. Und alles ist wieder da.

Dann kommt alles wieder an die Oberfläche, samt Geräuschen, Farben, Gerüchen, Stimmen, Lärm und dem Dröhnen des 1200 Kubik VW-Boxermotors, der uns trotz allen Widerständen und über 2 Tonnen Gewicht über höchste Pässe, durch heisseste Wüsten bis nach Nepal und wieder zurück nach Hause brachte.

Dieses kleine Wunder der Technik, dem ich heute noch grössten Respekt entgegen bringe.

Denn es ist klar: mit dem heutigen hochkomplizierten elektronischen Schnickschnack, der in jedem Auto eingebaut ist, wäre jede Panne irgendwo am Arsch der Welt in Indien ein fatales Disaster.

Konnte vor vierzig Jahren jeder einigermassen talentierte Inder mit Hammer und Säge und Schweissbrenner jeden noch so schlimmen Schaden beheben, so wäre dies heute ein Ding der Unmöglichkeit …

Die Unbedarftheit ist verloren gegangen

Aber wir sind uns bewusst, auch ein paar andere Dinge wären heute unmöglich. Es würde uns an allem fehlen, was zu dieser Zeit noch vorhanden war.

An Mut, an Entschlossenheit, vor allem aber an einer riesigen Portion Unbedarftheit.

Denn das waren wir, vollkommen unbedarft, keine Gefahren sehend, nur das Ziel vor Augen, irgendwie, irgendwann nach Indien zu kommen.

Dass wir es schafften, Schritt für Schritt, von einem Problem zum nächsten, ist aus heutiger Sicht ein Wunder, ein Wunder, das ohne Übertreibung als ganz besonderer Höhepunkt unseres Lebens betrachtet werden kann und niemals wiederholt werden könnte.

Und hier geht’s zum erweiterten Bericht zum Hippie Trail.

PS Song zum Thema: Scott McKenzie – San Francisco

Und hier geht die Reise weiter …