Das Schwierigste an diesem Morgen – eine Bar für das Frühstück zu finden, da alle erst um 8 oder noch später öffnen. Ich lande schliesslich mit wenig Begeisterung in einem Starbucks, wo ich viel zu viel bezahle und ausserdem von einem wichtigtuerischen lauten Dauerquassler genervt werde.

Damit fällt es schon ein bisschen leichter, die liebgewonnene Stadt zu verlassen, aber ich gehe ganz gern weiter. Es dauert allerdings eine Weile, bis man endlich die Stadtgrenze und offenes Land erreicht.

Doch die wunderbare Stadt verlangt nach einem Abschiedsgruss, den ich in einem Roman gelesen und mir aufgeschrieben habe:

Einst gab es Babylon und Ninive, erbaut aus Ziegelsteinen. Athen, das waren Säulen aus Gold und Marmor. Rom ruhte auf breiten Bruchsteinbogen. In Konstantinopel leuchten die Minarette am Goldenen Horn wie grosse Kerzen … [John Dos Passos – Manhattan Transfer]

Und nun also Salamanca.

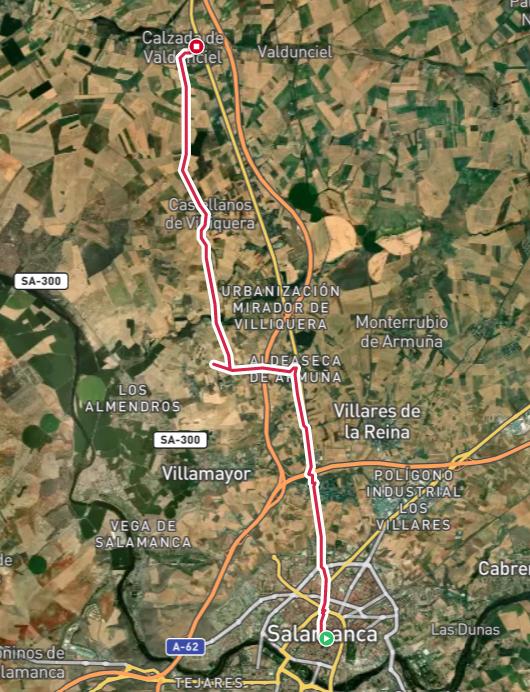

Von Salamanca nach Valdunciel

Der Weg führt nun zackig in Richtung Norden, noch etwas weiter, und man würde am Nordpol landen. Nicht dass ich mich nach Eis und Schnee sehne, aber es gibt Momente, wo man gerne auf etwas Hitze verzichten könnte.

Ich bin immer noch mitten in der kastilischen Hochebene, so wird es noch eine ganze Weile bleiben. Also mitten in jeden Gegenden, deren Abbildungen in den Reiseführern leises Unbehagen auslösen.

Ich kann mich an jene Momente beim Studium der Strecke erinnern, an das Starren auf die endlos langen Wege, daneben nichts, keine Wiesen, keine Häuser, keine Dörfer. Und die Frage aller Fragen, ob ich das durchstehen kann oder ob ich mir wieder einmal etwas aufgehalst habe, was ich besser gelassen hätte.

Leider geht es wieder einmal ziemlich lange der Strasse entlang, der Verkehr braust vorbei, das sind die mühsamen Abschnitte. Ein älterer Herr (weder Wanderer noch Pilger), offenbar gelangweilt oder was auch immer, will sich mir eine Weile anschliessen, falls ich nichts dagegen habe. Habe ich aber und lehne höflich aber bestimmt ab.

Natürlich bereue ich schon nach ein paar Minuten meine nicht unfreundlich gemeinte Absage an gemeinsames Wandern, aber manchmal muss man auf sich selbst hören. Disculpa amigo!

Verdorrte Welt

Dann endlich weg von der Strasse ins weite Land hinaus – nicht, dass sich etwas ändern würde, natürlich nicht, also same same wie vorher, schnurgerade Wege über endlosen Weiten. Die einzige Abwechslung sind verdorrte Sonnenblumenfelder, soweit das Auge reicht. Kein einziges gelbes Auge streckt sich mehr der Sonne entgegen, alles tot. Kein Anblick, der zum Jubeln Anlass gibt.

In einem Dorf namens Aldeaseca de Almunia (wieder einer dieser grossartigen Namen) finde ich zwar keine Bar mit Kaffee, dafür überraschende Murales. Sie können zwar den Murales in Südamerika nicht das Wasser reichen, aber sie sind erstaunlich schön.

Das Dorf liegt im Tiefschlaf, der Dorfplatz mit Bäumen und Sitzbänken ladet zum Mahle, also Mittagessen. Eine Gruppe Wanderer zieht vorbei, mit einiger Sicherheit mit dem gleichen Tagesziel.

Sie sind weit voraus, doch ich bin schnell und hole auf, denn wer weiss, ob sie ebenfalls ein Hotel suchen und mir mein Zimmer wegschnappen.

Tätowierte Helfer

Es gibt Momente, wo ich überzeugt bin, dass ich mich gebessert habe, zumindest was das Vermeiden von falschen Wegen anbetrifft. Natürlich trifft das nicht zu, aber da mir das Glück bisher immer treu gewesen ist, hilft es auch bei dieser Irrung und Wirrung den richtigen Weg zurückzufinden (man sieht den unbeabsichtigten Abstecher auf der Karte).

Ich stapfe nämlich an zwei tätowierten Herren vorbei, die eben daran sind, ihr Auto zu flicken, und grüsse sie freundlich. Camino, fragt der eine, seine Oberarme sind muskelbepackt und mit leicht bekleideten Damen verziert. Si, antworte ich. No es el camino, behauptet er lachend und zeigt in eine andere Richtung. Maldito, fluche ich ebenso lachend, bedanke mich und kehre um.

Eben, die Bilder zeigen, was ich meine. Man hat wirklich manchmal den Eindruck, am Arsch der Welt zu sein, auf der Suche nach dem Ende, das da irgendwo im Nirgendwo zu sein scheint. Also geht man halt weiter, ein Schritt nach dem anderen, ein Steinblock grüsst, Buen Camino, wahrscheinlich hat der Erbauer geahnt, dass sich hier langsam Zweifel melden.

Oder doch nicht?

Ich kann es rational nicht erklären, warum mir ausgerechnet diese unendlich langen, unendlich heissen Abschnitte so sehr gefallen. Aber eben, die nomadischen Gene, sie schlagen immer wieder zu.

Valdunciel taucht auf, grösser als erwartet, und grüsst mit nachmittäglicher Hitze und Stille. Das Hotel Pozo ist erstens sehr gut und zweitens mit ausserordentlich freundlichem Personal besetzt.

Und by the way, natürlich habe ich die Gruppe Wanderer nicht mehr gesehen.

Neue Bekannte

Der Nachmittag ist früh, viel gibt das Dorf nicht her, immerhin gibt es einen geöffneten Laden (ich bin sehr bescheiden geworden in meinen Ansprüchen).

Dort finde ich zwar kein Brot, dafür lerne ich eine andere Asiatin kennen, die offenbar wie Zhilin aus Taiwan stammt und ebenfalls Lin heisst (und da der häufigste Nachname in Taiwan ebenfalls Lin ist, frage ich mich, ob es Damen mit dem Vornamen und dem Nachnamen Lin gibt).

Wie auch immer, später erfahre ich, dass unsere Zhilin sie später treffen wird und sofort Heimweh kriegt.

Beim Nachtessen lerne ich ein deutsches Paar kennen, Cordula und Henning, beide erfahrene Wanderer und Travellers, und so hat man sich sehr viel zu erzählen.

Und beim Schlafengehen stellt sich heraus, dass es einmal mehr keinen Lichtschalter beim Bett gibt und ich deswegen mit dem Flashlight zur Toilette finden muss. Na ja.

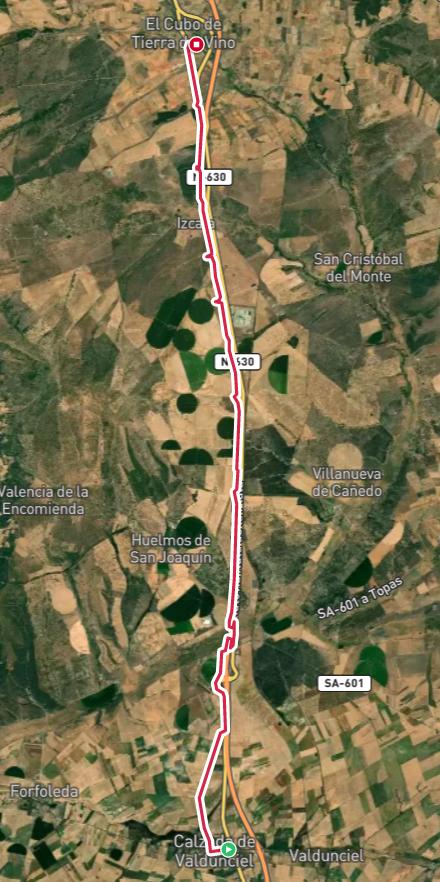

Von Valdunciel nach El Cubo de la Tierra del Vino

Es ist früh in Valdunciel. Ich bilde mir ein, frisch gebackenes Brot zu riechen, obwohl ich weiss, dass es zum Frühstück die übliche Tostada mit Mantequilla und Mermelada zu essen geben wird, aber ganz sicher kein frisch gebackenes Brot.

Was soll’s, ich bin wieder mal der letzte beim Abmarsch. Der Barman, auch er zwar ein freundlicher Bursche, allerdings mit einer unglaublich lauten Stimme, schenkt mir beim Abschied ein Stück Brot, da ja gestern keines mehr zu kaufen war.

Und Surprise surprise – auch heute geht es stracks in Richtung Norden, El Cubo de la Tierra del Vino entgegen. Ein bisschen weiter als gestern, aber nach einem anfänglichen Höhenzug flach wie eine Omelette.

Die Nacht ist noch da, grau und still, eine einsame Strassenlampe wirft ein schwaches gelbliches Licht auf die leeren Strassen. Am Dorfausgang eine Kirche, natürlich romanisch, wenig einladend, kalt und irgendwie nüchtern wie alle anderen.

Ein langer langer Weg führt parallel zur Autobahn. Das manchmal entfernte, dann wieder sehr nahe Summen der Autos und Lastwagen begleitet mich. Man gewöhnt sich an alles, das ist zumindest eine sehr willkommene Einsicht, die mich seit dem ersten Tag eine Menge Neues über mich gelehrt hat.

Nun denn, der Camino als Lehrmeister über das Leben. Dann haben sich die Anstrengungen also doch gelohnt. Mal sehen, ob weitere Einsichten zu erwarten sind.

Eine weitere Einsicht, nichts Neues zwar, die Umwelt bietet das gleiche wie immer. Weite Felder bis zum Horizont, ein gerader Weg, mal steinig, mal sandig, mal gut, mal weniger. Anyway, da wieder mal jede Art von Sitzgelegenheit fehlt, setze ich mich für die Rast auf den Boden.

Das Verrückte ist – man sitzt einfach da, ringsherum nichts oder nicht viel, eine baumlose Einöde, keine Geräusche ausser einem sanften Wind um die Ohren, und man fühlt sich einfach glücklich. Das ist beileibe nicht das erste Mal, und obwohl es eine Art Rezyklieren von Empfindungen ist, wird es wieder vorkommen, und wieder werde ich wissen, warum ich hier bin.

Manchmal ein Mail von Frank, weit zurück, er nimmt es gemütlicher als ich. Recht hat er. Oder von Lin, weit voraus, schon bald in jenem Dorf, wo man sich entscheiden muss, ob man den südlicheren Weg, la Via Sanabria, oder den nördlicheren nimmt, der irgendwann mit dem Camino Frances zusammenstösst.

Ich werde auf keinen Fall den Norden wählen.

Industrielle Landwirtschaft

Das Glücksgefühl hält genauso lange an, bis vollbeladene Erntelastwagen mit Tonnen von Zuckerrüben an mir vorüberpreschen und mich in eine Staubwolke einhüllen. Riesige Haufen von Zuckerrüben stehen auf dem Feld bereit, abgeholt zu werden, die Felder sind abgeerntet, sie sehen sehr tot aus.

An anderen Orten schweben überdimensionierte Bewässerungsanlagen über den Feldern, darunter wächst irgendwas, wahrscheinlich massiv mit giftigen Pestiziden behandelt, ungeachtet der Schäden an Flora und Fauna, die damit angerichtet werden.

Da kommt mir ein wunderbarer, in diesem Kontext sehr zutreffender Spruch in den Sinn, den ich vor langer Zeit notiert hatte:

Schreib nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärt werden kann.

Vielleicht müsste man der Dummheit noch Gier hinzufügen.

Wanderpläne

Nach den vergangenen Wochen hat sich eine Methode eingespielt, wie ich die langen Strecken am besten bewältigen kann, ohne mich an die Grenzen zu bringen.

Es ist ganz einfach: 2 Std. gehen = 8km, dann eine kurze Pause, wieder 2 Std., dann Mittagsrast, dann Rest der Strecke, je nachdem wieder 2 oder 1 Std., einfach etwas langsamer und mit mehr Pausen.

Heute würde ich also nach meinen Berechnungen genau 6 Std. für die 22 Kilometer brauchen, inklusive aller Pausen. Nicht schlecht. Macht 3.7 km/Std. Für morgen also knapp 9 Stunden, wahrscheinlich aber mehr.

Ein Engländer wie aus dem Bilderbuch

Kurz vor dem Ziel verwehren Gebüsche neben dem Weg das Durchkommen, man muss sich den Weg suchen, während man krampfhaft versucht, den stachligen Ästen aus dem Weg zu gehen.

Am Dorfrand treffe ich einen langen schlacksigen Engländer, der das gleiche Ziel hat. Er ist wie ich seit 25 Tagen unterwegs, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er in Malaga gestartet ist. Das sind also nochmals gut 200 Kilometer mehr.

Da wird die eigene Leistung doch beträchtlich relativiert, und man fühlt sich gleich ein bisschen demütiger. Er gibt mir eine Erklärung ab, warum er in der kurzen Zeit soweit gekommen ist. Die langen Etappen um 35 km pro Tag sind für ihn das Höchste der Gefühle.

El Cubo de la Tierra del Vino

Der Name des Dorfes stammt noch aus der glorreichen Zeit, als der Weinbau noch die wichtigste Erwerbsgrundlage war. Allerdings nur bis zum 19. Jahrhundert, als die Reblaus alles zusammenfrass und damit die Existenzgrundlage der Weinbauern zerstörte.

Das Hostel liegt am Rand von El Cubo, weist einen grossen schattigen Garten auf, unter dessen Bäumen sich bereits ein paar Wanderer bequem gemacht haben. Ich erhalte tatsächlich ein eigenes Zimmer, nicht sehr komfortabel, aber okay für eine Nacht. Der Wirt lacht laut, als ich ihn nach den Problemen bei der Buchung frage. Offenbar bin ich nicht er erste.

Er gehört zu der besonderen Gattung von Menschen, die automatisch eine Art zufriedener Entspannung hervorrufen. Er schwatzt ohne Punkt und Komma, man wird eingesponnen in ein Netz von Erzählungen, Informationen, Geschichten, die man glauben kann oder auch nicht.

Seine Behauptung, dass, obwohl Samstag, zumindest ein Laden geöffnet ist, stimmt ebenso wenig wie vieles andere, das er im Verlauf des Nachmittags und Abends von sich gibt. Auf jeden Fall wird es schwierig, für den morgigen Sonntag einzukaufen. Er verspricht aber, das Frühstück inklusive Kaffee bereitzustellen, sodass sich jeder auch bei noch so frühen Morgenstunden selbst bedienen kann.

Das Dorf selbst hat sich in das träge Samstagnachmittag Leben eingesponnen. Die Tische vor der einzigen offenen Bar sind besetzt, und aus dem Inneren ist der Lärm schon von weitem zu hören. Sämtliche Tische sind besetzt, man spielt Karten, oder sitzt vor dem TV, wo wieder einmal ein Spiel von Real Madrid gezeigt wird. Noch vor wenigen Jahren hätte der Rauch der Zigaretten die Köpfe der Gäste zerzaust.

Ich muss gestehen, dass es das mit Abstand lauteste Restaurant ist, in dem ich je als stummer, nahezu tauber Gast gewesen bin. Der Engländer sitzt an einem anderen Tisch, wir nicken uns zu und grinsen. Es würde absolut nichts bringen, uns zusammenzusetzen, denn man versteht sein eigenes Wort nicht.

Hospitalero Stories

Der Abend ist unterhaltsam, der Engländer und ich sowie ein Ehepaar aus Südspanien essen das mit grossem Stolz vom Hospitalero zubereitete Dinner. Er erzählt seine (wahrscheinlich täglich wiederholten) Geschichten, vom Weinanbau und dessen trauriger Geschichte, von seinen Araberpferden, die er züchtet, und schliesslich von der Via de la Plata, in deren leitenden Instanzen er offenbar Teilnehmer ist.

Daraus entwickelt sich eine Diskussion zwischen den Spaniern, nicht überraschend lebhaft und sehr laut, es geht um die Übernachtungspreise in den Herbergen. Die Gäste finden sie viel zu hoch, was der Wirt natürlich nicht gelten lassen kann.

Die Realität holt mich ein

Es ist ja nicht so, dass man auf dem Camino in einer eigenen hermetischen Welt lebt. Die Realität ist schnell und einfach einsehbar, bei einem Bier am Abend, beim Gespräch mit Freunden. Oder am Tisch wie an diesem entspannten Abend.

Manchmal wäre man aber froh, die Realität ausblenden zu können.

So an diesem Abend, als ich von einem schrecklichen Terrorüberfall der Hamas in Israel lese, von über tausend Toten, von erschossenen Kindern, von entführten Menschen. Man muss gelegentlich einsehen, dass man sich an die erschreckenden Ereignisse auf der Welt gewöhnt hat, dass man abgestumpt ist, dass man nichts mehr hören will.

Doch solche Ereignisse sind ein Weckruf für alle Abgestupften, für die Blinden und die Tauben. Und auch für alle Wanderer, die sich abseits der Welt fühlen und doch Teil davon sind.

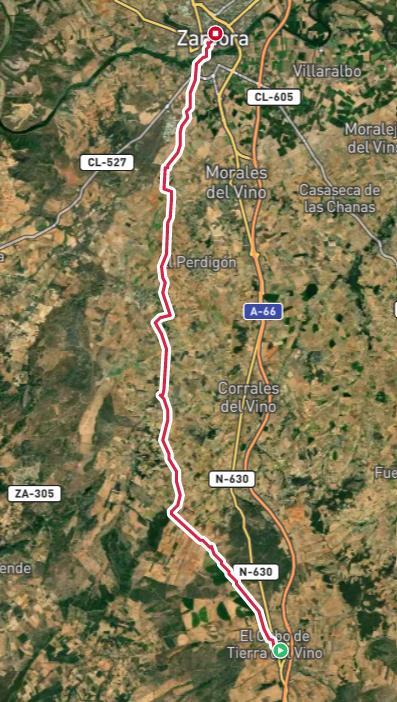

Von El Cubo nach Zamorra

Das Aufwachen ist eine Art Auftauchen aus schlammiger Tiefe, irgendwo höre ich Stimmen, das Scheppern von Geschirr. Der Blick auf die Uhr zeigt halb sechs, Pilger Tagwache halt.

Nun, da ich eh wach bin, stehe ich ebenfalls auf, esse das bereitgestellte Frühstück, trinke mit wenig Vergnügen den kalten Kaffee (vielleicht hätte man ihn irgendwo wärmen können) und mache mich um 6.15 auf zu dieser langen Etappe nach Zamora.

Wie immer ist der Weg durch die schlafenden Häuser etwas Wunderbares, doch etwas ausserhalb des Dorfes zweigt der Weg ab. Das Iphone mit dem Flashlight in der linken Hand, die Stöcke in der rechten, stürze ich mich ins Dunkel.

Ein schimmliges Stück Mond am nachtschwarzen Himmel späht herunter, kaum der Rede wert, ein paar magere Sterne blinken, wahrscheinlich vor Millionen Jahren gestorben, also kaum eine Hilfe. Man könnte den Weg ohne Taschenlampe zwar diffus erkennen, doch es gibt viele Gräben und Löcher voller Wasser.

Und so stolpere ich gut anderthalb Stunden durch die Dunkelheit, bleibe immer wieder stehen, horche auf die Geräusche der Nacht und bin glücklich. Vom Mondlicht bleibt nur ein zarter, milchiger Schimmer, eine Märchenwelt. Rechts und links des Weges leuchten schwache Pünktchen auf, wenn das Licht auf glänzendes Laub trifft.

Das erinnert mich doch gleich an einen Abschnitt aus einem Roman, der da lautet:

Der Wind hatte sich gelegt, das kaum wahrnehmbare Rascheln des dürren Laubes war verstummt. Irgendwann hob sie den Kopf, sah hinauf zum Himmel, der voller Sterne war. Der Mond legte einen silbernen Hauch über den Boden und die Bäume und Sträucher, doch all die Schönheit sah sie nicht, sie spürte keinen Trost dahinter, nur eine Leere, die ihr das Atmen schwermachte.

Wie erwähnt, die heutige Etappe hat es in sich. Über 30 Kilometer gleitet der Weg sanft dahin und ausnahmsweise nicht bolzengerade bis zum Horizont.

Dann wird es hell, der Horizont leuchtet orange auf, bis kurze Zeit später die Sonne ihr gelbes Gesicht zeigt. Erst jetzt scheint der lange Weg so richtig zu beginnen. Es geht auf und ab, Kurven und Geraden wechseln sich ab, dann erreiche ich das Dorf Villanueva de Campeàn, aber da gibt es tatsächlich keinen Laden, keine Bar, einfach nichts.

Was soll’s, ich setze mich an den Strassenrand und esse etwas Brot, das ich vom Frühstückstisch stibitzt habe, während auf der anderen Strassenseite ein Grossvater seinem Enkel die Funktionsweise eines Traktormotors zeigt. So sieht es zumindest aus, aber vielleicht spielt meine Phantasie mit.

Eine perfekt geölte Maschine

Ich habe zwar erst 14 Kilometer geschafft, bleiben Immer noch 18, aber ich fühle mich gut. Die Wege sind nun ganz flach und unendlich weit, der Horizont ist das Ziel. Und die Hitze schlägt mir erneut ins Gesicht.

Es gibt wenig Aufegendes zu sehen, die Beine und Füsse bewegen sich wie geölte Maschinen, ein Schritt nach dem anderen stampfe ich in den Boden, ohne zu ermüden. Ich bin zu einem Laufroboter geworden, alles geschieht automatisch, die Sinne sind wach, nehmen unbewusst alles wahr, doch das Denken ist eingeschlafen. Alles hundertmal gedacht und durchgekaut, nichts ist geblieben, das noch einen Gedanken lohnen würde.

Manchmal ein Check der Route auf der Rother App, die den Weg anzeigt, aber viel kann da nicht schief gehen. Der Blick ist eisern auf den Boden gerichtet, auf die Fusspuren der anderen Wanderer. Alle paar Minuten die Hand an den Taschen – Handy, Portemonnaie, Travelguide, alles da, alles gut.

El Brocal de las Promesas

Der Camino überrascht immer wieder mit unerwarteten Orten, die unversehens aus dem Nichts auftauchen. Der Brocal de las Promesas ist so ein Ort, ein Monument, ein Steinkreis, dessen Zweck nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.

Es handelt sich aber offenbar um einen Ort der Versprechen, so der übersetzte Namen, denn hier geht es darum, Versprechen oder Gelübte abzugeben. Eine Art Brunnen befindet sich im Zentrum der Steinsäulen. Und in diese Vertiefung sollen Steine geworfen werden, während man in Gedanken seine Gelübte abgibt.

Ich bin nicht ganz sicher, ob ich der Aufforderung folgen soll, aber Versprechen sind ja potentiell eine gute Sache, also schmeisse ich einen Stein in den Brunnen und gelobe, niemals wieder über früh aufstehende Pilger zu schimpfen.

Zamora

Nach dem Brocal, also nach mehr als 25 Kilometern, wird es langsam etwas zäh, die Anstrengung macht sich bemerkbar, doch da taucht Zamora auf, noch in weiter Entfernung, aber immerhin mehr als nur eine Fata Morgana.

Und da ist der Rio Duero, ich nähere mich ihm mit müden Beinen und grossen Erwartungen, auf der anderen Flussseite der Felshügel mit der Stadt.

Seltsame Felsen liegen im Flussbett, als wären sie ursprünglich die Fundamente einer Brücke gewesen. Vielleicht aber sind sie einfach Felsen, die zufällig so aussehen. Ach, meine Phantasie …

Die andere Seite mit den Häusern und den Kirchen spiegeln sich im bläulichen Wasser des Duero, genauso wie die berühmte römische Brücke. Ein wahrlich prächtiges Bild, das jedes Künstlerherz höher schlagen lässt.

Auf dem Weg ins Zentrum spricht mich ein Mann an, stellt sich als Kanadier aus Vancouver vor, ein Biker auf dem Camino. Ich hätte ganz gerne noch ein Weilchen mit ihm gequatscht (er offensichtlich auch), aber es ist spät geworden, ich muss das Hotel finden, duschen und habe um 7 mit Romi zum Essen abgemacht.

Zamora ist bekannt für ihre zahlreichen (22!) romanischen Kirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die ihr den Beinamen “Museum der Romanik” eingebracht haben. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis in die Bronzezeit zurückreicht. Sie war sowohl von den Römern, den Westgoten, den Mauren als auch von den Christen besiedelt und umkämpft.

Aber es gibt ja nicht nur Kirchen, sondern auch prachtvolle andere Bauten, darunter zahlreiche Palais, die die architektonischen Meisterleistungen der Romanik und Gotik anpreisen.

Ein vertiefter Rundgang durch die Stadt wäre also unbedingt anzuraten, will man nicht als Kunstbanause abgestempelt werden. Da meine Vorliebe für diese staubtrockenen Kirchen aber ziemlich begrenzt ist, lasse ich es bleiben und bestaune ersatzweise die Kirche San Cipriano im Zentrum etwas länger und hoffe, mich damit aus der Banausenkiste zu retten.

Passender Song: Jeanette – Soy Rebelde (etwas kitschig, ich weiss)

Und hier geht der Camino weiter … nach Granja de Moreruela