Lebenszeichen

Manchmal, zugegeben viel zu selten, erinnern wir uns daran, dass wir vor lauter Hippie Trail vergessen haben, nach Hause zu schreiben. Der Kontakt zu unseren Verwandten und Freunden ist schwierig, die Post unzuverlässig, also sind Lebenszeichen selten (alles, was heute selbstverständlich ist – Telefon, Mails, Whatsapp, SMS – damals undenkbar).

Und so stellen sich Fragen, die unruhige Gewissensbisse hervorrufen. Weiss zuhause eigentlich jemand, wo wir sind? Ob es uns gut geht? Ob alles in Ordnung ist? Sind wir nicht einfach verschwunden von der Landkarte?

So senden wir im Schnitt alle zwei bis drei Monate ein Lebenszeichen nach Hause. Und vergessen dabei, dass wir seit Wochen irgendwo in der Pampa vermodern könnten.

Und niemand wüsste es. Krass.

Boeuf Bourgignon à la Wasserbüffel

Wenn man Zeit im Überfluss hat, kommt man auf die seltsamsten Ideen. Wir haben uns beispielsweise überlegt, ob man mit dem auf dem Markt angebotenen Fleisch vom Wasserbüffel (abzüglich Fliegen und anderem Geziefer) etwas Vernünftiges zum Essen zubereiten könnte. Die einzigen Voraussetzungen sind, dass es erstens gesund und zweitens essbar ist.

Die Frage ist allerdings – funktioniert das auch mit Fleisch vom Wasserbüffel? Essbar und gesund?

Unsere Erfahrungen damit sind recht begrenzt oder besser gesagt nicht existent, und auch gut gemeinte Ratschläge basieren eher auf gut gemeinten Spekulationen. Das Grinsen des Verkäufers hätte allerdings eine Warnung sein müssen. Denn wie sich herausstellt, sind gut gemeinte Ideen gelegentlich das Gegenteil von gut.

Anyway, wir versuchen es und lassen das Fleisch, so wie vorgeschlagen, lange, sehr lange köcheln. Es riecht gut, es schmeckt gut, zumindest die Sauce. Nach 2 Stunden, unsere Mägen knurren in der Zwischenzeit bedrohlich, nehmen wir an, dass das Fleisch nun essbar sein sollte. Die Teller sind aufgetischt, fehlt eigentlich nur noch ein gutes Glas Wein dazu, nichts kann uns nun vom Plaisir des Essens abhalten.

Was nun allerdings folgt, ist, wie soll man es ausdrücken, eine echte Zumutung, eine Malträtierung unserer Kauwerkzeuge. Wir kauen und kauen und kauen, und immer noch bleibt das Zeug zäh wie altes Leder. Irgendwann beginnen wir zu zählen und kommen auf sagenhafte 97 Mal, bevor das Wasserbüffel Bourgignon einigermassen gefahrlos geschluckt werden kann. Es schmeckt nicht schlecht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, und wir werden satt, allerdings schmerzen die Kiefer auch am Folgetag noch.

Die letzten Tage

Eine merkwürdige, wenn auch nicht überraschende Erkenntnis – jeder Ort, und wenn er noch so schön und interessant und überwältigend ist, verliert mit der Zeit seinen Reiz. Ich möchte nicht behaupten, dass uns Kathmandu verleidet ist, im Gegenteil, aber irgendein inneres Teufelchen erhöht den Druck – es ist Zeit, wieder auf Achse zu gehen. Auch wenn es nun wieder den Rückweg bedeutet.

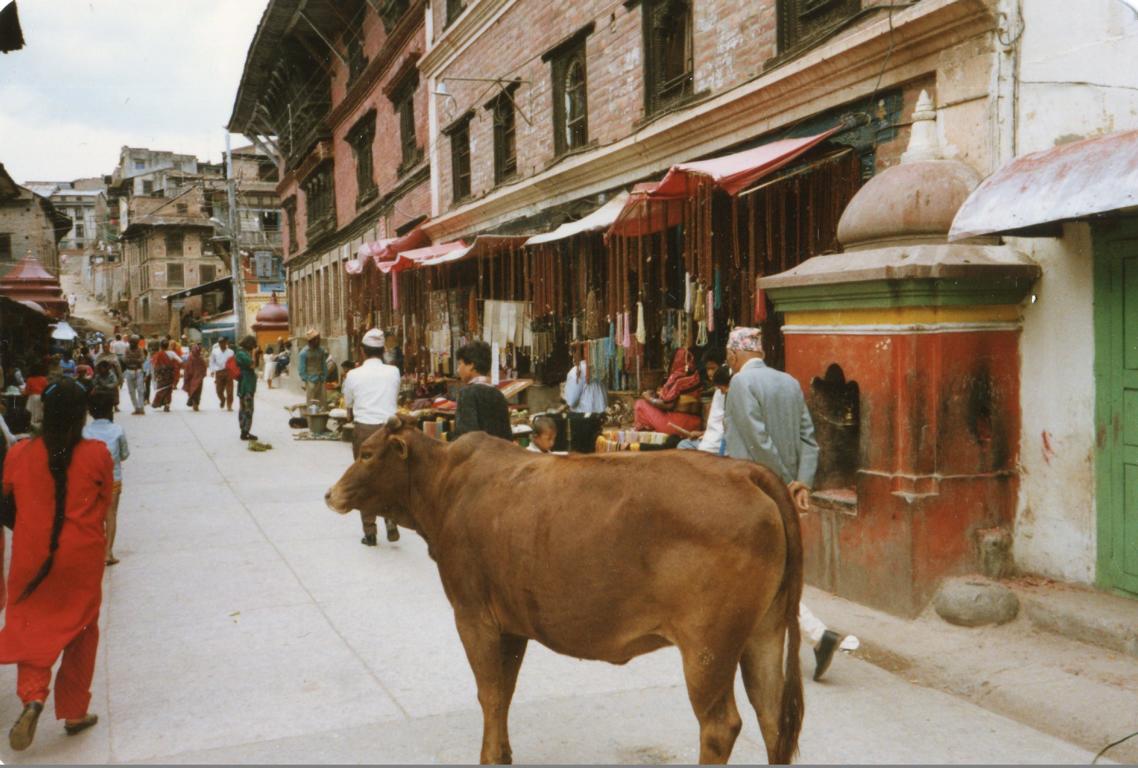

Und so geniessen wir die letzten Tage im liebgewonnenen Ort. Wir saugen nochmals alles auf, bewegen uns sorgfältiger und achtsamer durch die bekannt gewordenen Strassen und Gassen und Plätze, im Bewusstsein, dass es zu Ende geht. Und doch, die Stadt ist noch nicht ausgereizt, wir entdecken Dinge, von denen wir nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Manche erscheinen auf den ersten Blick wie Rätsel oder Wunder.

Stille Plätze, wo niemand ist, manchmal nur eine Kuh, die gedankenverloren im Unrat wühlt. Ein Kind, das am Strassenrand sitzt, natürlich mit triefender Nase, das etwas in den Händen hält, das wie eine Puppe aussieht. Und dann wieder das freundliche Lächeln einer alten Frau, deren Gesicht sich in tiefe Falten legt, während sie an uns vorüber humpelt.

Tibeter

Und auch die vielen tibetetischen Flüchtlinge, die nach der chinesischen Invasion Tibets in Nepal eine neue Heimat gefunden haben, sind auf ihre Weise eine Art Wunder. Sie haben überlebt, sie tragen ihre gefährdete Kultur mit sich, und wer weiss, vielleicht eines fernen Tages, wenn die Welt wieder in Ordnung kommt, sind sie der Beginn einer alten und neuen Kultur.

Manchmal trifft man sie an, jüngere und ältere, und man fragt sich, welches Schicksal sie erwartet. So weit weg von ihrer Heimat, so fern von ihrer Kultur. Und doch gibt es Hoffnung.

Wenn man das wunderbare, von einem harten Leben geprägte Gesicht der alten Frau betrachtet, wird man unversehens gewahr, dass es so viele Leben gibt, die so anders sind als alles, was wir kennen. Ihre Augen, mit einem gleichzeitig wissenden und resignierten Ausdruck, haben viel gesehen, so viel Trauriges, vielleicht auch Schönes.

Ein Leben halt, wir wissen es nicht.

Dem Abschied entgegen

In der Zwischenzeit sind die beiden Bergsteiger vom Everest Basecamp zurückgekehrt, ihre Gesichter zeigen die Anstrengung, die Mühsal auf derartigen Höhen. Aber der Kampf hat sich gelohnt, denn ihre Augen, zwar noch müde, zeigen die Begeisterung über das Erlebte, das Gesehene.

Aber eben, wie von Geisterhand, schwindet die Zeit. Eine Unruhe stellt sich ein, lange nicht mehr verspürt, der Motor wird ein letztes Mal gewartet (falls man dies bei meinen begrenzten Fähigkeiten überhaupt sagen kann). Die alltäglichen Dinge (minus Tisch und Stühle) werden verstaut, jeder Handgriff ist nun der letzte, so zumindest kommt es uns vor.

Und so besuchen wir alles ein letztes Mal und geniessen das Wandern durch fremde Welten, auch wenn die Welten in der Zwischenzeit nicht mehr fremd sind. Den Durbar Sqare, die in der Zwischenzeit bekannten Strassen und Gassen, die Restaurants, wo man uns kennt. Die Läden, wo man uns mit der gleichbleibenden Freundlichkeit begrüsst. Oder den Obst- und Gemüsemarkt, wo Frauen am Boden sitzen und ihre Waren anpreisen, während das Baby an der Brust gestillt wird.

Wir werden sie vermissen.

Wehmut stellt sich ein. Anders als in Kabul oder Delhi, wo der Abschied leichter fiel, haben wir hier die Stadt einverleibt, oder anders ausgedrückt, die Stadt hat uns einverleibt.

Wir sind ihr dankbar und fühlen uns beschenkt.

Bye-Bye

Beim Abschied denkt man immer auch an ein Wiedersehen. Es ist eine Hoffnung, die sich manchmal erfüllt, manchmal nicht. Und ja, offenbar stellen sich bei so vielen Abschiedsgedanken philosophische Betrachtungen ein, die wahr sind oder auch nicht.

Werden wir je wieder eine solche Reise erleben? Mit jener jugendlichen Sorglosigkeit, die uns den Trip hat wagen lassen? Und uns bisher von allem Unbill abgehalten hat? Vielleicht war es einfach Glück, das Glück der Naiven und Unbedarften, über die bekanntlich eine ganze Kompanie von Schutzengeln wacht.

Wie auch immer, ein Song aus den 60-Jahren kommt in den Sinn – „Those were the Days“, gesungen von einer jungen Unbekannten namens Mary Hopkin, die für ein paar Monate weltbekannt war und nachher ohne weitere Spuren zu hinterlassen wieder in Vergessenheit geriet. Ihr Song, offenbar auf einem alten Volkslied basierend, von Paul McCartney modernisiert, ist auch heute noch hörenswert. Es ist ein trauriges Lied, das von Träumen handelt und von deren Verschwinden im Verlauf eines Lebens. [Und ja, Zhilin und Frank, es ist der Song, den ich euch mit wenig stimmlicher Qualität auf dem Camino vorgesungen habe].

Dann also der passende Song, zur Abwechslung aus 1968: Mary Hopkin – Those were the Days

Und hier geht der Trip weiter – nach Pokhara